2025年10月14日,“课程思政赋能课程建设”专题研讨活动在计算机学院三楼会议室成功举办。活动由计算机与信息工程学院副院长孟小艳主持,计算机与信息工程学院与化学化工学院的教师代表共同参与,围绕课程思政与一流课程深度融合的路径与实践展开深入交流。

化学化工学院潘乐副教授以“内化于心,外化于行——《分析化学》课程思政教学探索与实践”为题,系统分享了课程建设的经验。他回顾了课程从1952年服务于农业、畜牧学科,到2003年独立设课,再到2016年启动课程思政建设、2023年获批校级思政示范课的发展历程。针对教学中的痛点,课程团队提出“强国有我,我要何为”的育人导向,通过“四融合”教学模式——马列理论与课程内容融合、职业技能与职业素养融合、理论与实践融合、专业与岗位融合,构建“入学即入职、上课即上岗”的沉浸式学习场景。课程围绕9大模块、110个知识点,开发了40个教学案例,对应50个思政要素,实现“知识中有案例、案例中有场景、场景中有岗位”的教学创新。课程实施以来,学生科技报国使命感显著增强,每年百余学生参与乡村振兴实践,在省级以上竞赛中获奖20余人次,多项大创项目获国家级支持。

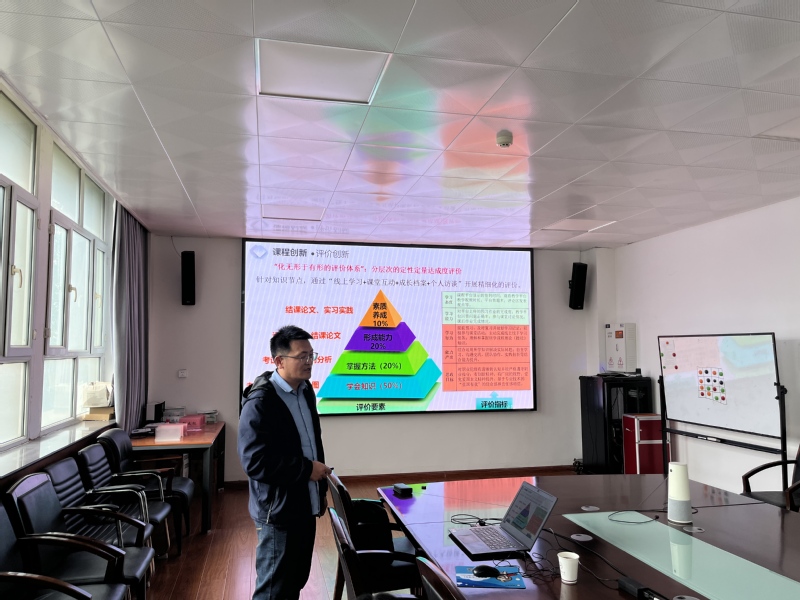

计算机与信息工程学院陈燕红教授以“课程思政赋能一流课程体系建设”为主题,分享了国家级一流课程“数据库系统原理”的建设经验。她提出“融、多、有不重”的课程思政设计理念:通过思政内容与课程内容、教师自身与思政要求、师生互动与课程体系的“三融合”,实现育人无痕;依托多模态资源、多方协同与多维度评价,拓展思政路径;坚持以“有贯穿、不重复、重延续”为原则,系统规划思政案例与育人目标。陈燕红回顾了课程从2014年探索翻转课堂,到逐步建成国家级一流课程、成立自治区名师工作室的十年历程,强调了产教融合在协同育人中的重要作用,并展望了建设智慧课程、推动思政教育“入脑入心”的未来方向。

本次研讨会为不同学科间交流课程思政建设经验提供了宝贵平台。两位老师的分享既有理论高度,又有实践深度,充分展示了课程思政在落实立德树人根本任务、提升人才培养质量中的关键作用。与会教师纷纷表示受益匪浅,将在未来的教学实践中持续探索,推动课程思政与一流课程建设深度融合,共同为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献力量。